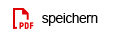

Herrsching hat noch einen weiten Weg bis zur Klimaneutralität: Bis 2035, also bereits in zehn Jahren, will die Seegemeinde ohne klimatische Sünden auskommen. Nach dem Energiebericht des Landratsamtes aber trägt Herrsching die rote Laterne beim Ökostrom: 2023 stammten nur 6,9 Prozent des Stroms aus sauberen Quellen. Veraltete Angaben gibt es zu den Heizungsarten im Landkreis – dem Wahlkampfschlager vor der Bundestagswahl. Inzwischen hat die Gemeinde die Firma MaxSolar aus Traunstein mit der kommunalen Wärmeplanung für Herrsching beauftragt. Der Auftrag fußt auf einer gesetzlichen Vorgabe: Bis Juli 2028 muss jede Kommune darlegen, wie sie künftig heizen will. Den Antrag für die Planung hatte der Arbeitskreis Energie der lokalen Agenda 21 gestellt. Sinn des Antrags: Die staatlichen Fördermittel bis zu einer Höhe von 90 Prozent der Kosten abzugreifen.

Tatsächlich wurde, so berichtet Gemeinderat Mulert vom Arbeitskreis Energie zufrieden, der Antrag genehmigt – fast die ganzen Planungskosten, die MaxSolar der Gemeinde in Rechnung stellt, bezahlt nun der Bund aus seinem Fördertopf. Die Kosten für die Herrschinger Wärmeplanung belaufen sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Unzufrieden allerdings ist Mulert mit dem Verfahren: Nach der ordentlichen Ausschreibung des Planungsauftrags hatte das Bauamt eine Vorauswahl ohne Einbindung des Bauausschusses getroffen. Formal hat die Verwaltung die Entscheidung aber noch dem Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung vorgelegt. Der Gemeinderat genehmigte dann die Vergabe. Gerd Mulert (Grüne) lobt die Bauverwaltung im Rathaus aber für ihre Wahl: Mit MaxSolar habe man eine gute Wahl getroffen – unter zehn Firmen, die sich um den Auftrag beworben haben, hätten sich auch weniger qualifizierte Angebote befunden.

Spannend ist nun auch die Einbeziehung des Geothermie-Projekts der Erdwärme Herrsching GmbH & Co. KG in die kommunale Wärmeplanung. Wie herrsching.online ausführlich berichtet hatte, will die Firma mit Partnern ein großes Geothermie-Kraftwerk mit Nahwärmenetz in Herrsching bauen. Schon 2028 könnten, so die Planer, die ersten Gebäude mit Erdwärmen versorgt werden. Der Arbeitskreis Energie, so berichtet Gemeinderat Mulert, plant für März eine große Informationsveranstaltung zum Thema Heizen in Herrsching.

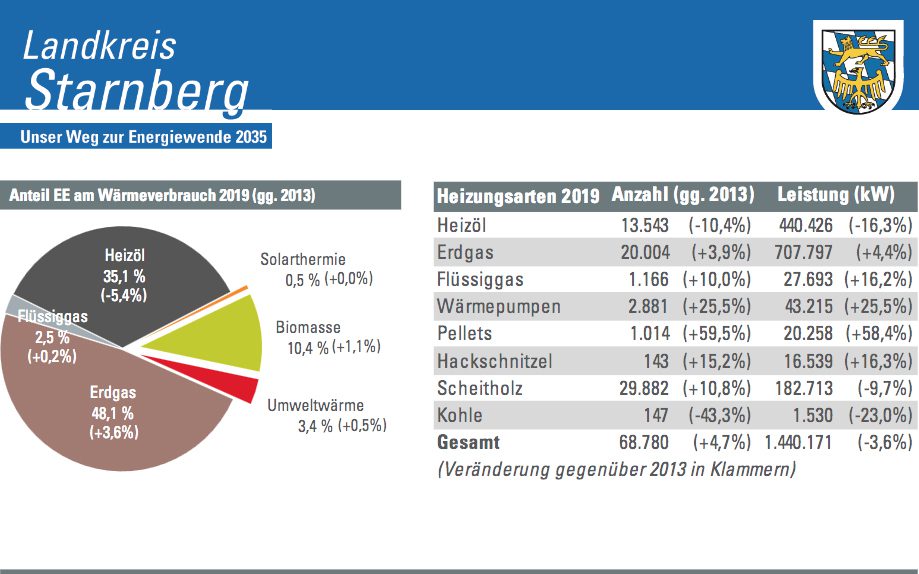

Die Heiz-Statistik des Landkreises ist nicht auf dem neuesten Stand. Die Zahlen zu den Heizarten im Kreis stammen aus dem Jahr 2019 und sind damit nur noch eingeschränkt aussagekräftig.

Heizöl verliert deutlich an Beliebtheit und büßt bei der Kilowatt-Leistung 16 Prozent ein.

Erdgas dagegen hat 4,4 Prozent an Kilowatt-Leistung dazugewonnen (diese Zahl wird sich wieder nach unten bewegen).

Wärmepumpen gab es 2019 im Kreis 2881, ihre Gesamtleistung steigerte sich um 25 Prozent.

Pellets erlebten einen wahren Boom mit 58 Prozent Leistungsplus

Scheitholz-Heizungen gab es 2019 11 Prozent mehr als im Vorjahr, aber die Leistung nahm um 10 Prozent ab.

Hier noch einmal der Artikel zur Geothermie in Herrsching aus dem Dezember 2024

Unter Herrschings Fluren wartet Wärme

Erdwärme hatte in Herrsching? Kommt in 100 Jahre nicht, behaupteten Kommunalpolitiker. Doch jetzt sieht es so aus, als würde Herrsching im nächsten Jahrzehnt seine Wärme aus der Tiefe beziehen: Geothermie-Investoren, Ingenieure und Fachplaner haben am Donnerstagabend in einer beeindruckend faktenreichen Informationsveranstaltung im Seehof verkündet: Ab 2028 soll in der Seegemeinde 119 Grad heißes Wasser aus 3000 Meter Tiefe ein Nahwärmenetz speisen. Die Bohrstelle, von der sich ein riesiger Bohrer in die Tiefe wühlt, liegt zwischen Gewerbegebiet und Seefelder Straße. Der Grundstückseigentümer Jäger hat nach Informationen der Investoren das Gelände bereits veräußert.

Die Tiefengeothermie ist weitgehend ideologiefrei und durch kein Heizungsgesetz kontaminiert. Allerdings begegnen ihr Bürger mit im Doppelsinn tiefsitzenden Ängsten (die Fragen von Zuhörern im Publikum haben das deutlich gemacht). Dabei hat kaum eine andere Technologie soviel Potenzial. „Tiefengeothermie könnte ein Viertel des gesamten deutschen Wärmebedarfs abdecken“, glaubt Tobias Schlepphorst, Kapitalsammler für das 200-Millionen-Projekt im Dreiseenland. Die Wärme aus dem Erdreich sei

• Grundlastfähig (heißt: sie steht ständig zur Verfügung, ist weder vom Wetter noch von Lieferanten abhängig);

• unerschöpflich. Die geplante Anlage könnte ganz Herrsching mehrfach mit Wärme versorgen. Der Geologe Wolfgang Alt hat in seinem Vortrag erwähnt, dass das Thermalwasser aus der Tiefe in 70 Jahren um etwa ein bis zwei Grad kälter werden könne. Das Wasser aus dem Untergrund Herrschings ist nach Berechnungen der Wissenschaftler 119 Grad warm;

• einhundertprozentig CO2-frei und klimafreundlich – vorausgesetzt, der Strom für die Pumpen kommt aus erneuerbaren Quellen;

• fantastisch effizient. Die sogenannte COP-Zahl (Coefficient of Performance) liege bei der Tiefengeothermie bei 19. Das heißt: Für ein Teil investierte Antriebsenergie bekommt man das 19-fache an Energie zurück.

Hinter der „Erdwärme Herrsching“ steckt Josef Birner, der „sich seit einer Dekade durch keine Hindernisse abschrecken ließ“, wie Capitalgeber Tobias Schlepphorst lobt. Die verschiedenen Perioden im Leben eines Pioniers beschrieb Schlepphorst so: „Zuerst belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich, dann bewundern sie dich.“ Birner ist es nun gelungen, „das Who is Who der Geothermie-Technologie für das Herrschinger Projekt zu gewinnen“.

Für Herrsching, so Schlepphorst, werde die Standortattraktivität durch das Projekt erhöht. Außerdem sei die Tiefengeothermie ein sehr positiver Beitrag zur Energiewende. Bisher habe es aber wenig Kontakte zum Gemeinderat selbst gegeben. „Wir haben allerdings ein Feedback von verschiedenen Gemeinderatsmitgliedern bekommen, die uns signalisiert haben, dass das ein supercooles Projekt sei. Der Gemeinde selbst habe er im Frühjahr das Projekt bei Bürgermeister Schiller und der AWA vorstellen können. Bürgermeister Schiller habe ihm zugesichert, dass „man die Probleme lösen wird, wenn sie anfallen“. Das verstehe er erst mal unter einer konstruktiven Haltung. Er könne nur sagen: Alles gut.

Die Investorengruppe plant aber nicht nur Wärmespenden für Herrsching, sie will auch in

• Andechs

• Seefeld

• Starnberg

aktiv werden. So könne man rund 150 000 Haushalte mit Nahwärme aus der Tiefe versorgen.

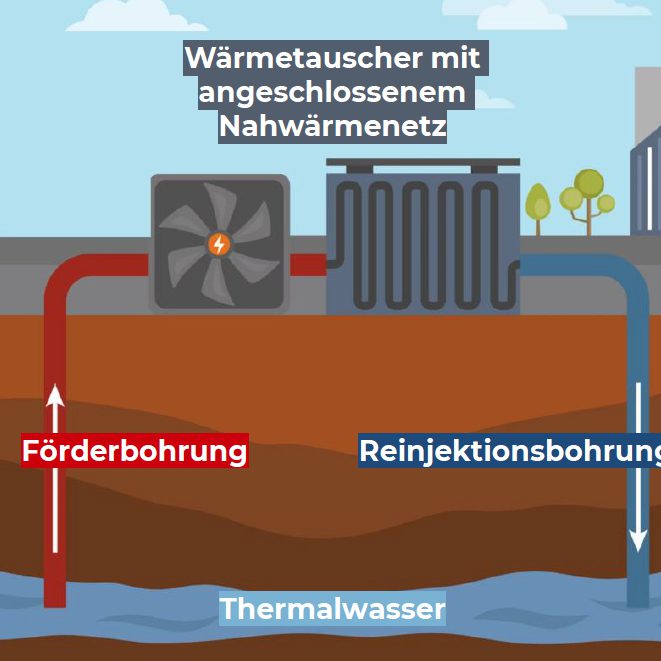

Der Chef des Fachbüros für Geologie und Balneologie, Wolfgang Alt, hat den Zuhörern einen profunden (zum Thema passend: „tiefgreifenden“) Einblick in die Tiefengeothermie vermittelt. Alle 100 Meter im Erdreich steigt die Temperatur um drei Grad an. Notwendig für eine hydrothermische, sprich eine Warmwasser-Geothermie sind wasserführende Schichten („Malm“) im Untergrund. Durch die Bohrung werde das Wasser – erwartet wird eine Temperatur von 119 Grad – an die Erdoberfläche gefördert. In einem geschlossenen Kreislauf gibt das heiße Wasser die Wärme über einen Wärmetauscher an den Wärmeträger Wasser ab. Dieses erhitzte Wasser wird in einem Nahwärmenetz zum Verbraucher transportiert. Das abgekühlte Wasser wird mit etwa 50 Grad im geschlossenen Kreislauf wieder zurück in den Untergrund befördert. Und dort wird es wieder neu auf Temperatur gebracht.

Der Standort im Norden von Herrsching sei sorgfältig ausgewählt worden

• Großzügiger Abstand zur Wohnbebauung. Lärmschutzgutachten bestätigten, dass die vorgeschriebenen Lärmwerte während der Bohrphase und beim Betrieb eingehalten werden.

• Abstand zu

– Naturschutz-

– Landschaftsschutz-

– Artenschutz-

– Vogelschutzgebieten

Die Zeitachse für das Projekt beschreibt Alt so:

2022 habe man sich das Feldrecht gesichert. 2024 sei das Potenzial des Untergrunds mit Seismik-Datenanalysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen festgestellt worden. Außerdem seien die Bundesfördermittel zugesagt worden.

Wenn dann, wie Josef Birner optimistisch hofft, 2028 das erste Thermalwasser siedend heiß aus der Tiefe kommt, ist das Röhrensystem für die Herrschinger Haushalte noch nichts als ein großer Ordner mit vielen Plänen. Um damit trotz fehlender Transportwärme den warmen Segen aus dem Untergrund nutzen zu können, denken die Investoren über kleine Stromkraftwerke nach. Der Wasserdampf würde eine Turbine antreiben, die lokal verfügbaren Ökostrom erzeugen würde. Allerdings sei der Wirkungsgrad solcher Dampfturbinen bei nur 119 Grad bescheiden. Solche Stromgeneratoren hätten nur einen Wirkungsgrad von 10 bis 11 Prozent.

Nach dem eindrucksvollen Crashkurs in Sachen Wärme aus dem Bauch der Erde hatten die Zuhörer Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Hauptsorge galt der Sicherheit von Haus und Haushaltskasse:

• Wie sicher ist die Tiefengeothermie?

• Führen Bohrlöcher unter die Wohnbebauung?

• Sind die Betreiberfirmen ausreichend gegen mögliche Schäden an Gebäuden versichert?

• Sind die ans Nahwärmenetz angeschlossenen Haushalte den Betreibern bei der Preisgestaltung schutzlos ausgeliefert?

Geologe Wolfgang Alt versicherte, dass es bei den 25 Tiefengeothermie-Projekten in München noch keine messbaren Schäden gegeben habe. „Und auch für Herrsching erwarten wir keine Erschütterungen.“

Warum Schäden an Wohngebäuden eher ausgeschlossen sind, ergibt sich aus der Technologie: Auf den ersten 800 Metern der Bohrung werde senkrecht gebohrt, so dass keine Gebäude betroffen seien. Erst anschließend verlasse der Bohrkopf die Senkrechte. In einem sanften Winkel arbeite er sich bis auf 3000 Meter Tiefe vor. Außerdem gebe es im Gegensatz zu den Kohleabbau-Revieren kein „Massendefizit“ im Untergrund, weil das abgekühlte Wasser ja wieder zurückgepumpt werde.

Andreas Gahr, Geschäftsführer der Enex Power und Planungspartner des Herrschinger Projekts, teilte den besorgten Bürgern mit, dass der Betreiber gesetztlich zu einer Versicherungsabdeckung von zehn Millionen verpflichtet sei. Außerdem gebe es ein sogenanntes „seismisches Monitoring“ durch die TU München. Sobald irgendwelche Bewegungen an der Erdoberfläche festgestellt würden, werde ein Bohrstopp verfügt. Zudem, so Geologe Alt, gebe es seit 1986 in der Gegend auf der Suche nach Öl „seismische Kampagnen“, die viel Wissen über den Untergrund zu Tage gefördert hätten.

Zu den Preisen für den Anschluss der Haushalte hielten sich die Projektierer bedeckt: „Dazu können wir noch nichts Genaues sagen“, meinte der Technische Leiter Jan Rolwes. Erst wenn der Bohrer auf Herrschings heißen Schatz gestoßen ist und das Thermalwasser sprudelt, will sich das Unternehmen äußern. Unerschwinglich jedenfalls wird’s nicht, weil auch die Nahwärme im Wettbewerb steht: Niemand kann gezwungen werden, sein Haus ans Netz zu koppeln. Und wo das Prinzip Freiwilligkeit herrscht, kann es kein Preisdiktat geben.