Die Eichenalle von Gut Delling bis nach Seefeld wird als historisches Naturdenkmal bewundert. Und so feiern die Seefelder und Hechendorfer mit dem ganzen Landkreis das 250. Bestehen dieser „längsten und ältesten Eichenallee Europas“. Auch wenn der Heimat-Historiker Robert Volkmann in seiner historischen Festschrift solche Superlative in Zweifel zieht – am Sonntag ist alles, was Grün im Namen, im Herzen und in der Kleidung trägt, zwischen Gut Delling und Seefeld unterwegs. Die Autos, die größten Feinde des Naturdenkmals, sind dann ausgesperrt.

Auf dem Obelisken/der Pyramide im

Schlosspark zu Seefeld ist zu lesen:

„Was der Väter Fleiß gethan,/ erkennt mit Dank

der Enkel an!“ . Schön gesetzte Worte, sie

gefallen uns.

Der Starnberger Kreisheimatpfleger

Gerhard Schober schreibt in seinem

Prachtband über „Schlösser im Fünfseenland“:

”Das Alter der Eichenallee

Hier Auszüge aus der Schrift von Robert Volkmann (Schlagenhofen) mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Räsonanz Seefeld e.V.

ist nicht eindeutig festzustellen, denn die

Quellen machen dazu keine Angaben. Da in

den älteren Quellen des 19, Jahrhunderts

stets Graf Anton Clemens als Urheber genannt

wird, wird es wohl nicht vor 1766 gewesen sein.

Die Zeitspanne 1770 bis 1780 dürfte realistisch

sein.”

Es wurde schon eine Menge gegrübelt,

warum der Graf diese Alleen hat angelegen

lassen.

Eine verbreitete These ist, dass der Graf die

Allee „inspiriert durch Reisen in das

alleenreiche Brandenburg“ hat pflanzen

lassen. Nach aktueller Auskunft der

Törring-Expertin Jolanda Englbrecht gibt

es keine Belege für Reisen des Grafen in

den Nordosten Deutschlands.

Vermutlich muss man mögliche Anregungen

gar nicht im Norden suchen. In den

Jahrhunderten vor Revolution und Säkularisation

wurden auch im Süden bei Adelssitzen

und Klöstern viele Alleen angelegt.

Diese sind hier allerdings den bewegten

Zeiten und den im Vergleich zum Land der

Junker weniger beharrlichen Herrschaftsverhältnissen

zum Opfer gefallen. Die Besonderheit

‚unserer‘ Eichenallee ist, dass

sie die unruhigen Zeiten überdauert hat.

Wir kennen nicht die konkreten Motive von

Graf Anton Clemens (des Stifters; Red.). Deshalb gehen wir

einfach mal davon aus, dass der gebildete

und weitläufig vernetzte Graf einem Verhaltensmodell

seiner aufgeklärten Zeit gefolgt

ist und etwas Schönes, Repräsentatives

mit Nutzen für Ökonomie und Verkehr

schaffen wollte.

Als Selbstverständlichkeit angenommen

und in allen entsprechenden Texten

verkündet wird das Lob des Erbauers, des

Grafen Anton Clemens von Törring–

Seefeld: „Die Eichenallee von Seefeld nach

Delling ist das bleibende Denkmal an diesen

großen Seefelder Grafen.“

1798 gründete er die „Seefeldische Ackerbaubausozietät“,

deren Ziel die deutliche Verbesserung der

landwirtschaftlichen Produktion und damit

auch der sozialen Situation der Bauern

war.

Das Forstamt der Seefelder Herrschaft

nutzte die Eichenallee auch zur ganz normalen

Holzgewinnung. Einmal scheint es

dem Grafen selbst zu viel geworden zu sein,

schreibt er doch seinen Forstleuten, sie

fällten zu viel: „In Zukunft hat das Fällen von Bäumen in

Parken, in Anlagen und Alleen nur nach

eingehaltener Genehmigung bei mir zu

geschehen. Aus der Dellinger Allee können für

heuer nur 30 St. Eichen geschlagen werden,

dagegen sollen größere Lücken durch Einsetzen

junger, kräftiger Eichen und Buchen dort

ausgefüllt werden.“

Umgekehrt schaute der Seefelder Förster

genau nach, ob noch alle Bäume standen.

Sicher fanden diese Eichen nicht als

Schäleichen für den Gerber von Oberalting

Verwendung.

Da müssen die Rinder schon arg hungrig gewesen sei, dass

sie zum bitteren Eichenlaub griffen. Weil´s

so schön passt: Der Hechendorfer Pfarrer

Heinrich Gietl klagt 1860, „wegen des zu

starken Laubscharrens und Weidschaften“

gebe es keine Naturverjüngung in den

Wäldern.

Wir kennen die Eichenallee als Verbindung

von Schloss Seefeld und Gut Delling.

Gedacht und gepflanzt wurden aber nacheinander

gleich mehrere Alleen. Fast sternförmig

sollten sie aus allen Himmelsrichtungen auf das Schloss von

Graf Anton Clemens hinführen. Und selbstverständlich

nimmt von dort aus alles seinen Ausgang. Hier zeigt sich nicht nur

Gestaltungswille, sondern auch

das Selbstbewusstsein spätabsolutistischer

Herrscherfamilien. Von ihnen geht alles

aus, zu ihnen kehrt alles wieder. In ganz

Mitteleuropa dachte (und pflanzte!) man

damals so.

Insgesamt gab es Alleen

– von Schloss Seefeld nach Gut Delling,

unsere ‚Eichenallee‘

– von Schloss Seefeld nach Güntering

(‚Gindering‘), eine Allee von Kastanien

und Pappeln. Letztere in alten Bildern

zu sehen

– abzweigend von der Eichenallee nach

Güntering zur Beermahd

– abzweigend von der Eichenallee zum

Ziegelstadel

– von Gut Delling zur Schwaige

Ettenhofen mit Eichen, später ergänzt

und verlängert mit Eschen

– von Gut Delling nach Westen als Eichenallee

in Richtung zur Schwaige

Schluifeld zum dortigen See.

Der Revierförster Merk verfasst eine ganze

Abhandlung „Beschreibung über

Entstehung der Straße und Eichenallee von

Seefeld nach Delling“ . Sie sei in Auszügen

wiedergegeben:

„Anno 1750 war damals, wo jetzt genannte

Straße ist, nur Moos und sünftige Wiesen, und

man musste um von Seefeld nach die

herrschaftliche Schwaige Delling zu fahren auf

einen Umweg, welcher sehr schadhaft war …

Der damalige hohe Gutsherr von Seefeld, Herr

Anton Graf von Törring Seefeld Excellenz, ein

ausgezeichneter Ökonom, kam auf den

Gedanken … und zwar aus folgenden Gründen:

1. Um in der Wiesenkultur einen Anfang zu

machen … und um den Leuten zu zeigen,

welchen großen Nutzen solche Kulturen

gewähren und 2tens um auf einen näheren und

besseren Weg nach Delling zu kommen.

Vier Jahre, von 1853 bis 1857, prozessieren

der Graf und die Kläger um ihre Ansprüche.

29 Die Kläger unter Führung des Johann

Kreuzmayer „Furtnerbauer zu Mailing“,

nehmen sich einen Münchner Anwalt, und

der schreibt kämpferische Briefe an die

Gerichte. Man stimmt einem ersten

Vergleichsvorschlag des Grafen nicht zu,

wonach man „sämtliche Eichen, welche die

Allee von Seefeld nach Dölling bilden“ als

Eigentum des Grafen anerkenne. Der

Anwalt der Kläger formuliert dazu: „Meine

Mandanten können den vom Herrn

beklagten gemachten Vergleichsvorschlag

nicht anerkennen und muß sonach die

Sache im Prozessweg zur Entscheidung

gelangen.“ Erstinstanzlich wird die Klage

schnell als „ungegründet“ abgewiesen. Die

Allee sei etwas künstlich Geschaffenes und

ihre Bäume könnten nicht als Bestandteile „der einzeln anliegenden Grundstücke

betrachtet werden“. Nun steht Ärger ins

Haus, offensichtlich werden Bäume gefällt,

es wird behauptet, man habe „seit

unvordenklicher Zeit“ das Nutzungsrecht

an den schadhaften Stämmen, an „Abholz“,

Laub und den Eicheln sowieso.

Was hier auf den ersten Blick wie kleinliche

Rechthaberei bis Boshaftigkeit aussehen

mag, hat einen realen Hintergrund: In

Bayern (und das gilt nachweislich auch für

unsere Gegend) herrscht wieder einmal

„Holznot“. Mit der sog. Bauernbefreiung

waren die allermeisten Bauern auch der

Holznutzungsrechte in den herrschaftlichen

Wäldern verlustig gegangen, man musste

für den Holzbezug zahlen. Kohle gab es

noch nicht, Torfabbau hatte gerade erst

begonnen und erbrachte nicht viel. Holz war unverzichtbares Heizmaterial. Wir können

ohne Übertreibung davon ausgehen,

dass es damals unter den Bäumen unserer

Allee mindestens so sauber astrein (im

Wortsinn) war wie unter den Bäumen von

heute.

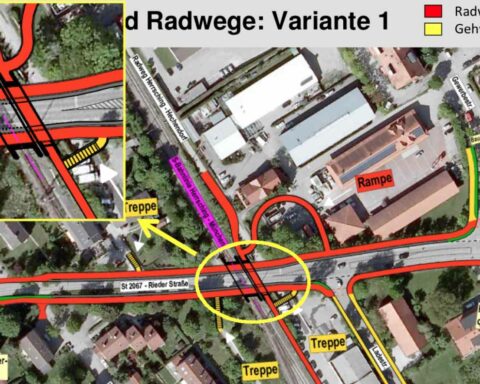

Bäume als Verkehrsgefahr

Das zuständige Staatliche Bauamt in

Weilheim formuliert treffend: „Die Allee ist

ein lebendiges Denkmal im Spannungsfeld

zwischen Denkmalschutz, Naturschutz und

Verkehrssicherheit“.

Wie an jeder Schönheit nagt auch hier der

Zahn der Zeit. Bäume können sehr alt

werden, ewig leben auch sie nicht.

Wahrscheinlich gibt es auch hier eine

genetisch vorgegebene Lebenszeit gibt:

„Blitz, Sturm und Schädlingsplage sind

dann nur Erfüllungsgehilfen eines Todes,

der früher oder später ohnehin eintreten

muss, spätestens, wenn die maximale

Altersgrenze erreicht ist.“

Ende März 2004 befasste sich der Seefelder

Gemeinderat – wieder einmal – mit dem

leidigen Thema „Eichenallee“. Mehrheitlich

lehnte man die Fällung einiger und

generell älterer Bäume ab. Der zuständige

Kreisfachberater beim Landratsamt

musste amtlicherseits die mögliche Gefährdung

der Verkehrssicherheit zur Kenntnis

nehmen und die Bäume zur Fällung

freigeben. Gestützt hat man sich dabei auf

eine Stellungnahme eines vom

Straßenbauamt beauftragten unabhängigen

Gutachterbüros. Ursächlich begründet

wurde der Antrag durch den Gutachter mit

„erhebliche(n) Vitalitätsmängel(n)“,

geringer Lebenserwartung, „Vorschäden

durch Anfahrschäden“, verminderter

Standsicherheit, kurzum: „Solche Bäume

können unter Umständen innerhalb weniger

Jahre zu Gefahrenquellen werden.“

Das gefiel einigen im Gemeinderat nicht,

vom Straßenbauamt wurde ein Pflegekonzept

eingefordert, von diesem auch

vorgelegt. Das Ergebnis ist erschreckend:

„Insgesamt werden zirka 95 Bäume in den

nächsten 20 Jahren entnommen werden

müssen, was etwa einem Drittel des

Altbaumbestandes entspricht.“ Das durfte

nicht wahr sein“. Bürgermeister Wolfram

Gum beauftragte am 02.07.2004 in Namen

des Gemeinderates das Gutachterbüro von

Dr. Georges Lesnino mit einer gesonderten

fachlichen .berprüfung von 92 Bäumen

der Allee.

Ursächlich dafür sind neue Verordnungen

des Bundesverkehrsministeriums. 70 Da ist

ein nicht nur sprachliches Monstrum mit der

Bezeichnung ESA: „Empfehlungen zum

Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf

Bäume“. Daneben gibt es noch die RPS:

„Richtlinie für passiven Schutz an Straßen

durch Fahrzeugrückhaltungssysteme“. In

praktischer Umsetzung: Überall dort, wo

ein Fahrzeug mit einem Alleebaum

kollidieren könnte, müsste man Metallleitplanken

verbauen! 71 Der Entwurf der

„Richtlinien zum Schutz vor Baumunfällen“

(RSB) empfahl, keine neuen Bäume mehr

dort nach zu pflanzen, wo mehr als 70 km/h.

gefahren werden dürfen. Deshalb ist in der

Eichenallee Tempo 70 festgelegt.

Es dürfen nach diesen Vorgaben sogar

Alleen neu gepflanzt werden – wenn ein

Abstand der Bäume von jeweils mindestens

sieben Metern zur Fahrbahn gewährleistet

ist. Inzwischen ist man allerdings auf einen

geringeren Abstand heruntergegangen.

Trotz des großen Abstandes und der weitgehend

geraden Linienführung kommt es

leider immer wieder zu tragischen Unfällen

meist junger Autofahrer. Einige Kreuze

erinnern daran. Die Bäume tragen keine

Schuld. In der Erzählung „Die springenden

Alleebäume“ heißt es bei Herbert

Rosendorfer: „Es ist Nacht. Gemütlich

tuckert ein Sportwagen mit 120 oder 140

km/h auf einer Landstraße dahin. Der

Fahrer dämmert, weil eine Fahrt auf einer

Landstraße langweilig ist, im Halbschlaf.

Der Alleebaum aber, der Alleebaum ist

hellwach. Genüsslich… alles deutet darauf

hin, dass es von ihm genüsslich ist, lässt der

Alleebaum den Wagen heran kommen, dann

… ein Sprung von nicht mehr als einem

Meter in die Fahrbahn des Wagens. Der

Mann am Steuer, der obendrein schläft,

kann natürlich nicht mehr ausweichen …

Der Alleebaum, dem ja in der Regel außer

ein paar Kratzern in der Rinde nichts

passieren kann, rauscht hämisch mit den

Blättern.“